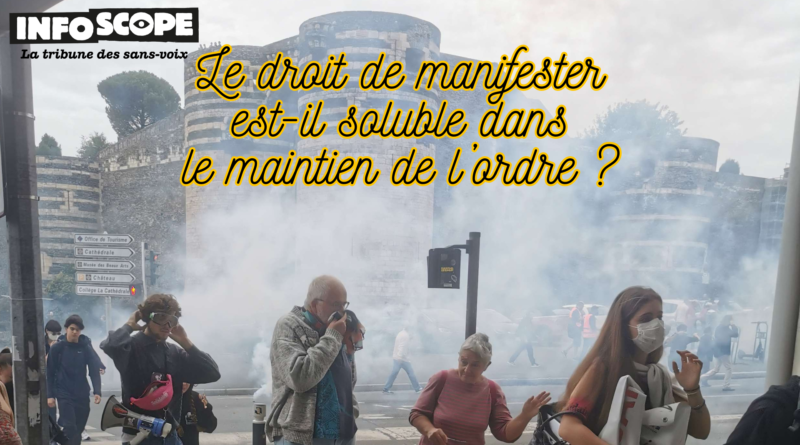

Le droit de manifester est-il soluble dans le maintien de l’ordre ?

Nous voyons généralement l’ordre public et son maintien comme la garantie de la conservation et du bon exercice de nos droits et libertés, tant individuels que collectifs. Mais lorsqu’une pratique sociale, en l’occurrence la manifestation, bien qu’encadrée par la loi, a pour principal objectif d’obtenir un changement de politique, une transformation de la législation, voire une refonte de l’ordre établi, peut-on considérer que sa juste expression puisse être assurée par le maintien de l’ordre élaboré et opéré par l’État ?

En des termes simples : manifester et maintenir l’ordre, est-ce compatible ? Pour tenter d’y répondre, nous nous emploierons à définir, sans exhaustivité mais avec précision, les différents termes de la problématique – définitions qui, à elles seules, éclairent sur cette contradiction fondamentale à laquelle nous nous attaquons.

Manifester, c’est troubler

Par définition, organiser et participer à une manifestation s’inscrit dans un but général poursuivi par l’usage d’un moyen d’action précis. Le but général est de contester, soit les choix politiques ou économiques, opérés dans un cadre établi, à l’œuvre à l’échelle d’un ministère, d’une collectivité territoriale, d’une administration, d’une entreprise ou de l’État ; soit le cadre établi lui-même, c’est-à-dire la loi ou le droit qui touchent à l’organisation même des structures socio-économiques ou juridico-politiques, que les manifestants estiment illégitime ou injuste et face auquel ils opposent un système différent, plus à même selon eux de répondre à leurs propres aspirations.

Le moyen d’action employé est l’occupation d’un terrain public, généralement les rues d’une ville1, parfois une surface rurale notamment dans le cadre plus spécifique des mobilisations écologiques2, occupation physique réalisée par la présence humaine et matérielle de personnes invitées à se rassembler, à défiler et à crier leurs colères et leurs espoirs. Généralement dotés de moyens permettant la visibilité et l’expression phonique, les militants s’arment de drapeaux, de pancartes, de banderoles, parfois de costumes3 en lien avec leurs revendications, et s’appuient sur des sonos transportables dont les enceintes crachent les slogans lancés aux micros ou des chants de lutte, des véhicules marquant plus fortement encore la présence, pouvant servir de points mobiles de restauration4.

La manifestation présente immanquablement un côté festif, un aspect joyeux dans la capacité d’une foule à se rassembler, non pour se précipiter sur les étals des magasins les week-ends de shopping comme la publicité de masse nous l’enjoint, mais pour partager des convictions personnelles au sein d’un large collectif uni autour d’un socle commun et d’un objectif stratégique précis. Aussi, au-delà de l’aspect humain, manifester revêt une importance politique capitale pour celles et ceux qui s’y investissent, en tant que moyen d’action privilégié plus que tout autre, du moins à un moment précis, pour peser sur le cours des choses.

Participer, voire organiser, une manifestation est une pratique souvent vue par ses actrices et acteurs comme le point d’orgue de la citoyenneté, loin devant le simple fait de voter tous les cinq ans dans le secret de l’isoloir. Il s’agit de ne plus seulement être témoin de notre époque, subissant les décisions prises loin de nous et pour nous, mais d’agir activement sur l’évolution historique de notre société.

Plus concrètement, manifester revient toujours, peu ou prou, à troubler l’ordre public. Quand bien même la plupart des rassemblements ou des itinéraires des cortèges sont déclarés en préfecture de police, autorisés par celle-ci, ce moyen d’action est une appropriation momentanée de l’espace public par des personnes et des organisations associatives ou syndicales qui, en temps normal, ne pourraient en prendre possession. Les commerçants d’une artère de centre-ville, et leurs clients, ne sont généralement pas ravis par la cohorte de manifestants passant au compte-goutte pour scander des slogans de révolte, enfumer la rue par des produits pyrotechniques, faire éclater des pétards ou hurler des sirènes de mégaphones, recouvrir les panneaux de signalisation et les gouttières apparentes d’autocollants…

Maintenir l’ordre, c’est ne pas se laisser troubler

La logique et l’application du maintien de l’ordre face à des manifestations contestataires dans l’espace public poursuivent un but particulier : réduire le trouble induit par l’initiative militante. La présence policière, de gendarmes mobiles et de compagnies républicaines de sécurité (CRS), bataillons des forces de l’ordre spécialisés dans le maintien de l’ordre, est une manière d’encadrer la manifestation selon le principe qu’elle s’étende le moins possible dans l’espace et dans le temps5.

Dès lors, la visée revendicative des manifestants se heurte à une pratique policière qui a pour principal objet d’en réduire l’ampleur. Là où les organisateurs et participants à un rassemblement ou défilé militant ont vocation à constituer le bloc le plus visible et le plus bruyant possible, les forces de l’ordre s’emploient à ce que ce cortège soit le moins visible et le moins bruyant possible.

En amont de la manifestation elle-même, l’itinéraire du cortège peut faire l’objet d’âpres négociations entre organisateurs et préfecture de police, laquelle cherche à imposer le parcours qui dérangera le moins possible la circulation, les commerces, les administrations, la bonne marche des affaires6. Pendant la manifestation, le déploiement des forces de l’ordre se fait parfois, selon les villes et les temps dans lesquels elle se déroule, très pressant à l’égard des différents cortèges pour maintenir une pression importante et interdire tout accès des cortèges aux rues adjacentes au tracé officiel, voire opérer des fouilles préventives7 – discutables en droit – sur certaines personnes cherchant à rejoindre les cortèges eux-mêmes.

En pratique, l’attitude des forces de l’ordre se fait plus répressive depuis les contestations populaires contre la Loi Travail du gouvernement Valls en 2016, et plus particulièrement depuis les manifestations des Gilets Jaunes dans les rangs desquels les observateurs ont eu de la peine à décompter le nombre de blessés et mutilés à vie. Les armes employées par les gendarmes mobiles et les CRS, particulièrement les “lanceurs de balles de défense” (LBD) et les “grenades offensives” (GLI-F4, remplacées en 2020 par les GM2L), qui ont respectivement coûté des yeux8, des mâchoires9 et des mains10 à des personnes ayant eu le malheur de sortir de chez eux pour exprimer leurs colères dans des manifestations, sont devenues ces dernières années profondément disproportionnées quant aux risques réels que comportent de potentiels débordements des cortèges.

D’autres pratiques, plus généralisées encore, telles que l’usage de gaz lacrymogène et les nasses11 (encerclements des forces de l’ordre autour des manifestants sans issue pour ces derniers), participent à accentuer la violence, prétendument “légitime”, à l’égard de celles et ceux qui manifestent. Le bras armé de l’État n’est pas incontrôlable et les blessures, parfois graves, subies par les manifestants ne sont pas des dommages collatéraux confinant à de simples bavures ; un certain nombre d’observateurs et d’enquêtes ont relevé la responsabilité hiérarchique, en l’occurrence préfectorale sous l’autorité directe du ministre de l’Intérieur, dans l’attitude agressive des forces de l’ordre12.

Les violences de certains manifestants contre les forces de l’ordre, qu’il ne s’agit pas de nier, sont, tout à l’inverse, des comportements systématiquement condamnés par les organisateurs des manifestations13. Bien que discutés et débattus dans de nombreux cercles militants quant à leur opportunité et l’attitude à tenir en leur présence, les accès physiques de rage des manifestants amenés à jeter un pavé sur les CRS – ce qui, au passage, semblait moins choquer la bonne société en 1968 qu’en 2025 – ne sont pas des effets de masse que l’on peut opposer symétriquement aux violences systémiques des forces de maintien de l’ordre, systémiques car résultant des ordres de l’autorité hiérarchique14.

Les manifestations sont donc le théâtre d’une expression concrète d’antagonisme, d’opposition en tous points entre au moins deux groupements d’intérêts : soit l’intérêt que la manifestation réussisse de par son ampleur et de par son trouble du train-train quotidien des rues où elle se déroule, soit l’intérêt que la manifestation échoue de par son incapacité à se faire entendre sur ses revendications, à bousculer un ordre solidement maintenu en-dehors d’un tracé que l’on considérera poliment respecté à condition si aucune voix ne s’est élevée.

De quel ordre parle-t-on ?

Si les manifestations expriment un antagonisme entre divers intérêts, la définition de cet antagonisme lui-même se dévoile lorsque l’on précise la nature de l’ordre public, tantôt troublé, tantôt maintenu.

L’ordre public est avant tout l’ordre établi par le cadre législatif et juridique, la loi et le droit, qui, dans toute démocratie libérale et tout régime politique reposant sur une infrastructure économique similaire à la France, consacrent d’abord et avant tout le droit de propriété lucrative15. Tout le système capitaliste, pour le nommer, repose sur cette domination de la propriété lucrative et de ses détenteurs physiques ou moraux.

Le droit de quelques-uns à détenir les titres de propriété d’entreprises, de compagnies bancaires ou de biens immobiliers se traduit en devoir de la grande majorité à ne pas être libre de ses faits et gestes sur son temps de travail contraint, car temps appartenant à l’entreprise et ses propriétaires ; en devoir de la grande majorité à s’acquitter d’un loyer aux propriétaires immobiliers pour vivre sous un toit, ou à rembourser un emprunt immobilier à une firme bancaire pour espérer un jour être pleinement propriétaire du seul logement qui l’abrite.

Depuis deux siècles que le système capitaliste s’est imposé dans le monde occidental, puis aux quatre coins de la planète, ce sont d’abord les libertés de la classe capitaliste, distinguée par sa propriété lucrative, qui priment sur les communautés nationales ou culturelles16. Liberté d’exploiter la force de travail, liberté de toucher des aides publiques pour acquérir des machines dans les usines françaises et accroître le capital, liberté de licencier pour délocaliser la production et lesdites machines à l’étranger, liberté de ne pas rembourser lesdites aides publiques… pour ne prendre que l’exemple récent de Michelin et de ses actionnaires majoritaires voraces17, coupables de ce qui devrait être considéré comme un crime de masse.

Des compromis qui évoluent

De prime abord et en définitive, ce sont donc les intérêts de la classe capitaliste, que nous pouvons appeler autrement grande bourgeoisie, qui triomphent dans la lettre et l’esprit de la loi d’un État bourgeois tel que la France depuis le XIXème siècle18. Pour autant, il faut prendre la réalité dans ce qu’elle est, avec son ensemble de nuances et ne pas négliger un fait majeur : l’ordre public, l’ordre établi, ne se résume pas à la consécration en tout et pour tout des intérêts capitalistes. Il est surtout le fruit d’un compromis en évolution permanente.

Le 1er mai 1891, dans la commune nordiste de Fourmies, de nombreux ouvriers du textile, alors en grève, défilent pour la journée de travail de 8 heures19. Ils ne sont pas seuls : dans le monde entier, à l’appel de l’Internationale ouvrière, des manifestations se produisent sur cette revendication universelle qui traverse les frontières nationales et culturelles en tant que liant puissant des classes exploitées de tous pays20.

Ce jour-là, dans le Nord de la France, le maintien de l’ordre est sur les dents et à Fourmies, c’est l’armée qui en est chargée. Après une journée d’action et de manifestation, lors d’un affrontement entre deux cents manifestants et trente soldats, il est 18h25 quand des coups de fusils éclatent : les soldats, sur ordre de leur commandant, tirent sur la foule de manifestants. En quarante-cinq secondes exactement, le bilan est de neuf morts, dont deux enfants, et de trente-cinq blessés. Parmi les neufs morts, le plus jeune avait 11 ans, le plus vieux avait 30 ans. Quatre sont des jeunes femmes ou des jeunes filles21.

Ce souvenir terrible reste vivace dans la mémoire du Nord et du mouvement ouvrier plus généralement. Si nous le rappelons à cet instant de l’article, c’est pour montrer combien le maintien de l’ordre a évolué au fil des générations, des gouvernements, des natures des manifestations. Nous aurions pu aussi citer, bien plus proche de nous, le massacre du 17 octobre 1961 quand des partisans de l’Algérie indépendante manifestant à Paris se font tuer sous les coups des forces de l’ordre22, sur ordre précisément du préfet de police de l’époque, Maurice Papon.

Le compromis en évolution permanente dont nous parlions, c’est la consécration dans le droit, dans la loi, dans l’application de celle-ci, dans les ordres des préfectures et dans le comportement des forces de l’ordre, d’un rapport de forces propre à une époque et un territoire donnés. Quand le mouvement syndical s’est organisé, à partir de 1895 au sein de la Confédération Générale du Travail (CGT)23, il a suffisamment gagné en force pour faire pencher la balance et éviter que, lors de manifestations syndicales précisément, d’autres Fourmies ne se produisent.

Des forces qui s’affaiblissent

Quand la classe ouvrière, productrice de richesses, pudiquement appelée les classes populaires dont on ne saurait pas très bien ce qu’elles seraient – si ce n’est qu’elles sont pauvres – s’affaiblit par le déclin de sa conscience de classe, de ses organisations, de sa combativité, de sa capacité à peser sur les décisions politiques et économiques du pays, alors ses forces se font moindres24 et l’application du droit de manifester, quand ce n’est la loi elle-même, évoluent en défaveur de celles et ceux qui manifestent, expriment leurs colères, cherchent à faire entendre leurs revendications.

Quand la propagande audiovisuelle et numérique tend à individualiser et isoler les membres de la classe ouvrière, à nourrir chez eux les préjugés et les rejets de toute altérité de genre, de culture, d’origine ou de religion25, alors les exploités et opprimés, premiers manifestants s’il en est, se retrouvent désarmés. Quand les mêmes médias et réseaux sociaux font des prétendues violences de manifestants leurs choux gras, tendant à mettre un signe égal entre manifester et être agressif, ou entre manifester et être en danger, tout en taisant jusqu’au bout la moindre revendication qui a poussé des personnes à sortir de chez elles et à prendre la rue26, la manifestation a perdu.

Quand, enfin, l’État libéral se pare de lui-même de toutes les caractéristiques d’un régime autoritaire27, où il n’est plus possible de contester publiquement et collectivement sans risquer de se mettre dans une situation délicate28, quand poussent les forces réactionnaires les plus anti-ouvrières que le capital n’ait jamais engendré, à savoir l’extrême-droite fasciste prête à cueillir le pouvoir d’une République qui s’est gâtée, alors les manifestants doivent prendre en considération que l’évolution du rapport de forces est en leur défaveur, que les compromis nouveaux sont en leur défaveur, et que la logique de compression des manifestations est en train de l’emporter largement sur la logique de leur extension.

L’ordre public, principalement capitaliste mais plus précisément fruit d’un compromis entre les intérêts bourgeois et les forces restantes de la classe majoritaire, productive et opprimée, ne peut pas se maintenir en laissant gentiment de la place aux manifestants qui souhaitent contester son caractère arbitraire et les terribles processus de domination, d’exploitation et d’exclusion qui sous-tendent le système économique actuel.

Le temps des déséquilibres

Le déséquilibre structurel entre intérêts d’une minorité, détentrice de la propriété lucrative, qui priment sur l’intérêt de la majorité populaire, fait des manifestations des temps de déséquilibres conjoncturels où sont consacrés sans exclusive les intérêts des militants, des indignés, des révoltés… à l’intérieur des cortèges tout du moins, car aux abords, les rapports se muent rapidement en confrontation avec les forces de l’ordre, ultimes gardiens de la société telle qu’elle est régie aujourd’hui.

Plus le déséquilibre structurel de l’arbitraire capitaliste, voire fasciste, croît, plus le déséquilibre conjoncturel de la révolte devra s’accentuer. Cette logique de clivage saillant, s’il est terrible de devoir l’accepter, ne doit en aucun cas détourner les militants de l’ambition d’amener la classe ouvrière toute entière, la majorité de la population qui a absolument intérêt à mettre un terme au déséquilibre structurel, à s’impliquer dans la lutte.

L’aspiration des manifestants est fondée, dans les mouvements de contestation et d’émancipation, aux principes nobles d’égalité et de justice, d’harmonie et de paix universelles. En un mot, l’aspiration des manifestants va à un équilibre. Notre société en est à des années-lumière. Il faudra de la force et de l’honneur aux personnes qui s’engagent pour employer les moyens suffisamment efficaces pour satisfaire leurs revendications, sans dénaturer la finalité de leur combat par des pratiques trop brutales ou marginales.

Quand le compromis de l’ordre établi est relativement équilibré grâce au développement récent des forces de la classe exploitée et à l’entérinement de lois, droits, libertés et pratiques garantissant la contestation sans heurts, nous sommes dans un cas de figure où le droit de manifester n’est pas fondamentalement incompatible avec le maintien de l’ordre, ses décideurs et ses exécuteurs. Dans l’état actuel des choses, compte tenu de l’évolution des sociétés occidentales sur les dernières décennies et plus singulièrement les dernières années, il nous est impossible de considérer, en France et en 2025, le droit de manifester soluble dans le maintien de l’ordre.

Sources

- https://www.francetvinfo.fr/societe/racisme/reportage-a-paris-comme-un-peu-partout-en-france-une-manifestation-contre-le-racisme-et-contre-tous-les-fascismes_7145523.html ↩︎

- https://www.francebleu.fr/infos/environnement/mobilisation-anti-bassines-200-personnes-reunies-a-melle-en-deux-sevres-deux-ans-apres-sainte-soline-1727470 ↩︎

- https://www.liberation.fr/economie/social/femmes-et-travailleuses-les-rosies-mettent-lambiance-dans-les-manifs-20230307_TYVRLFIVGBETZD5XXM5OUXPAQA/ ↩︎

- https://www.reddit.com/r/france/comments/8jb6hq/bbq_roulant_sur_les_rails_du_tram_le_savoirfaire/?tl=fr ↩︎

- https://www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2021-12/schema-national-du-maintien-de-l-ordre-decembre-2021.pdf ↩︎

- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21899 ↩︎

- https://www.revolutionpermanente.fr/Temoignage-Banalisation-des-fouilles-avant-les-manifestation-de-Gilets-Jaunes ↩︎

- https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/01/le-recensement-des-blessures-aux-yeux-par-lbd-en-forte-hausse-avec-les-gilets-jaunes_6017756_3224.html ↩︎

- https://www.liberation.fr/checknews/2019/01/14/gilets-jaunes-le-decompte-des-blesses-graves_1702863/ ↩︎

- https://basta.media/cinq-mains-coupees-gilets-jaunes-violences-policieres-IGPN-interview-Sophie-Divry ↩︎

- https://www.ldh-france.org/defendre-vos-droits/vos-droits/la-nasse-un-dispositif-detouffement-de-la-contestation/ ↩︎

- https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/07/10/sainte-soline-un-rapport-conclut-a-la-responsabilite-de-l-etat-et-a-un-usage-disproportionne-des-armes_6181307_3244.html ↩︎

- https://www.humanite.fr/social-et-economie/black-blocs/groupuscules-violents-en-manifestations-les-syndicats-renvoient-le-gouvernement-a-ses-responsabilites ↩︎

- https://www.liberation.fr/debats/2021/01/28/violences-policieres-les-superieurs-hierarchiques-doivent-aussi-rendre-des-comptes_1818618/ ↩︎

- https://www.socialter.fr/article/propriete-privee-pollution-planete-droit ↩︎

- https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789 ↩︎

- https://www.publicsenat.fr/actualites/economie/le-patron-de-michelin-detaille-ses-aides-publiques-et-evoque-le-remboursement-de-certaines ↩︎

- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006117904/ ↩︎

- https://ehne.fr/fr/eduscol/premi%C3%A8re-g%C3%A9n%C3%A9rale/la-troisi%C3%A8me-r%C3%A9publique-avant-1914-un-r%C3%A9gime-politique-un-empire-colonial/permanences-et-mutations-de-la-soci%C3%A9t%C3%A9-fran%C3%A7aise-jusqu%E2%80%99en-1914/1891-la-fusillade-de-fourmies-du-1er-mai ↩︎

- https://histoire-image.org/etudes/1er-mai-1891-fusillade-fourmies ↩︎

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusillade_de_Fourmies ↩︎

- https://www.histoire-immigration.fr/integration-et-xenophobie/le-17-octobre-1961-a-paris-une-demonstration-algerienne-un-massacre-colonial ↩︎

- https://boursedutravail-paris.fr/histoire/23-28-septembre-1895-congres-de-limoges ↩︎

- https://www.observationsociete.fr/modes-de-vie/vie-politique-et-associative/une-france-tres-peu-syndiquee/ ↩︎

- https://www.telerama.fr/television/cnews-condamne-a-200-000-euros-d-amende-apres-des-propos-racistes-d-eric-zemmour-7024032.php ↩︎

- https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2023/04/29/violences-lors-des-manifestations-des-visions-de-plus-en-plus-divergentes-entre-les-generations_6171477_3236.html ↩︎

- https://www.leparisien.fr/politique/extreme-droitisation-de-la-macronie-deni-de-democratie-la-gauche-fustige-la-composition-du-nouveau-gouvernement-20-09-2024-WKEUKPTKQRGFHMYD4MA6HWZVZE.php ↩︎

- https://reporterre.net/Violences-en-manifs-L-Etat-donne-carte-blanche-a-la-police ↩︎