The Full Monty (série) : La prouesse d’avoir fait traverser une vie et un siècle à la chronique de la classe ouvrière anglaise

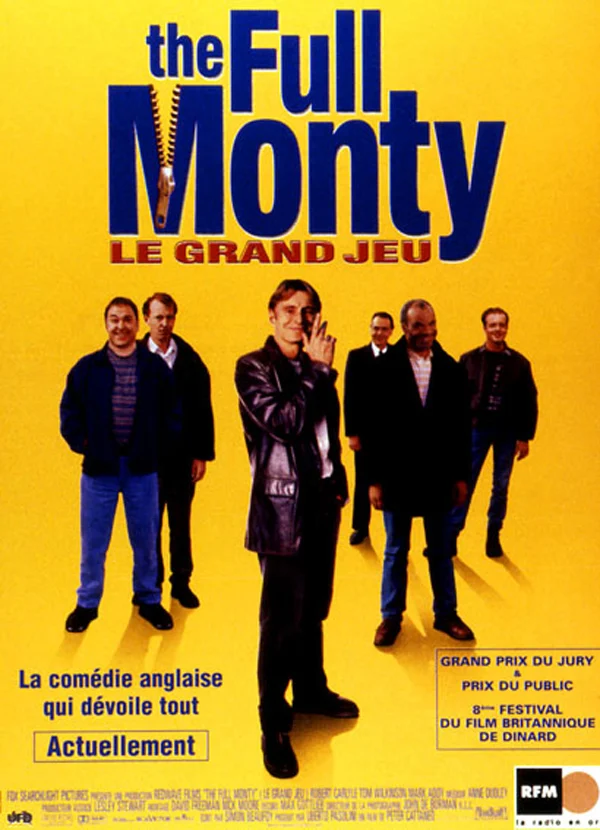

Comédie marquante des années 1990, The Full Monty mettait en scène une bande d’ouvriers privés d’emploi dans la ville de Sheffield, au nord de l’Angleterre, frappée de plein fouet par la désindustrialisation et le chômage de masse, qui met en place un spectacle de strip-tease pour se faire un peu d’argent et sortir, un instant, de la misère.

Diffusée à partir de mercredi 14 juin sur la plateforme de SVOD (visionnage en ligne) Disney+, la mini-série éponyme met en lumière, vingt-six ans plus tard, des personnages aux parcours cabossés par leur appartenance à la classe des exploités et des opprimés. Critique garantie sans divulgation de l’intrigue.

On ne change pas une équipe qui gagne

A la baguette, Alice Nutter est co-créatrice (showrunner) après avoir travaillé comme scénariste sur la mini-série britannico-étasunienne The White Princess, diffusée en 2017 et composée de huit épisodes de 50 minutes.

D’un format sensiblement identique, la série The Full Monty est également la création de Simon Beaufoy, connu pour avoir écrit le scénario du film original sorti en 1997, ainsi que celui notamment du long-métrage Slumdog Millionnaire pour lequel il a été couronné en 2009 d’un Oscar du meilleur scénario adapté.

C’est surtout la distribution de comédiens qui paraîtra, dès les premières scènes, familière au public puisqu’on peut retrouver dans la série, qui s’étend sur huit épisodes, tous les personnages originaux du film interprétés par les mêmes acteurs, dans la même ville de Sheffield plus connue pour son équipe de football – dont on aperçoit le stade – que pour son dynamisme économique.

S’il est logiquement réjouissant de revoir à l’écran cette joyeuse bande, on ne peut qu’être épris d’une profonde tristesse à mesure que l’on voit à quel point la condition ouvrière a si peu, ou si mal, évolué tandis que les visages des protagonistes du film gravés dans nos mémoires sont maintenant marqués par le temps.

Amitié, amour, vie et mort

Quatre fois plus longue que n’aurait duré un « simple » second long-métrage, la série The Full Monty approfondit les relations et les expériences des anti-héros, dont la vie de débrouilles, d’échecs et de quelques réussites fulgurantes les aura finalement menés au même point qu’il y a un quart de siècle, c’est-à-dire obligés de compter sur leur entraide.

Par l’apparition de nouvelles figures, plus jeunes pour la plupart, ce n’est plus seulement l’exclusion sociale des métallurgistes anglais qui est d’un même coup décortiquée par la mise en scène et tournée en dérision par les premiers concernés. Le même sort attend de nouvelles thématiques tout aussi sérieuses, comme le handicap, l’école publique, les traitements psychiatriques, le harcèlement ou le suicide.

Au cœur de ces histoires qui s’entrechoquent, l’amitié et l’amour entre des personnes qui se comprennent, parce qu’elles ont traversé les mêmes épreuves, s’avèrent être l’ultime issue face aux tragédies du quotidien. Souvent légère, parfois grave, cette nouvelle histoire sonne juste parce qu’elle s’inscrit précisément dans la voie tracée par le long-métrage, à savoir la solidarité de classe chez les désœuvrés de notre époque.

D’une génération à l’autre

Logiquement, avec The Full Monty, le spectateur peut s’attendre à quelques extravagances de la part des scénaristes et des dialoguistes, la tonalité de la série étant dominée par l’humour british, d’un équilibre pertinent entre l’absurde du monde réel et le burlesque permis par la fiction.

Le public est souvent invité à passer du rire aux larmes, chose inévitable tant l’interprétation des actrices et acteurs force l’empathie face aux situations graves où se mêle, presque toujours, l’espièglerie des personnages.

Après les mini-séries étasunienne Dopesick et française Oussekine, Disney+ prouve sa capacité à réaliser des productions de qualité pour un public averti. Néanmoins, des ficelles scénaristiques attendues et des dénouements téléphonés nous rappellent que l’esprit Disney n’est jamais loin, ce qui a tendance à ternir un peu le caractère social du scénario.

Finalement, si Sheffield a traversé vingt-six ans et un nouveau millénaire, le même bourbier social attend ses habitants. Déjà morose en 1997, il n’y a nul besoin de faire appel à la nostalgie pour dépeindre avec mélancolie le tableau d’une classe ouvrière fragmentée, dépourvue de ses droits par la désertion des entreprises et des services publics, mais toujours présente lorsqu’il s’agit d’honorer les siens.